G-Portalという地球観測衛星データ提供システムがあり、登録するとさまざまな衛星データを取得できる。今回は気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)の海面水温プロダクト(SST) を取得して可視化してみる。

環境

WSL2(Ubuntu20.04)とJupyter。

$ lsb_release -dr Description: Ubuntu 20.04.4 LTS Release: 20.04 $ python3 -V Python 3.8.10 $ jupyter --version jupyter core : 4.7.1 jupyter-notebook : 6.2.0 qtconsole : 5.0.2 ipython : 7.20.0 ipykernel : 5.4.3 jupyter client : 6.1.12 jupyter lab : 3.0.9 nbconvert : 6.0.7 ipywidgets : 7.6.3 nbformat : 5.1.2 traitlets : 5.0.5

G-Portalの登録

衛星データをダウンロードするために必要なユーザ登録をしておく。ユーザ登録画面から、アカウント名やメールアドレスなどを登録する。

衛星データのダウンロード

G-Portalトップページのメニューからログインにアクセスして、登録したユーザーアカウントとパスワードでログインする。[衛星からの検索]をクリックして、ダウンロードするデータを選択する画面に遷移する。

1.絞り込み

ダウンロードする衛星データの種類を指定する。

[1.絞り込み]タブの[衛星、センサから選ぶ]を選択する。そして、[GCOM-C/SGLI] > [LEVEL2] > [海洋圏] > [L2-海面水温]のチェックボックスをチェックする。

2.期間指定

取得するデータを検索する期間を指定する。

[2.期間指定]タブで期間を指定する。

3.範囲指定

取得するデータの範囲を指定する。

[3.範囲指定]タブを開いて、右側に表示されている地図で指定するか、緯度・経度を数値で指定する。

検索するデータの指定ができたら[検索する]ボタンを押す。対象データの一覧が表示されるので、使用するデータをダウンロードする。ダウンロードしたファイル名はGC1SG1_L2SG_SSTDQ_3001.h5とする。

ダウンロードしたファイルはHDF形式で、可視化する際にはGeoTIFFが必要になる。データ一覧の[加工]ボタンを押すと、GeoTIFFへの加工要求ができる。加工には少し時間がかかるので、今回は後述するツールでGeoTIFFに変換する。

衛星データをGeoTIFFに変換する

ダウンロードしたHDF形式の衛星データをGeoTIFFに変換する。

まずはG-Portalから変換ツールをダウンロードする。トップページから[ツール・ドキュメント]画面へ遷移し、[GCOM-C]を選択。SGLI 地図投影・GeoTIFF出力ツール(Ver.1.1)をダウンロードする。ここではLinux版を使う。

ファイル名をsgli_geo_map_linuxとしてダウンロードし、先にダウンロードした衛星データを、WSL2上の同じディレクトリに配置する。

変換する前に、ダウンロードした衛星データ内のデータセット名を確認しておく。

! pip3 install h5py

import h5py

def print_dataset_name(name, obj):

if isinstance(obj, h5py.Dataset):

print(name)

with h5py.File('./GC1SG1_L2SG_SSTDQ_3001.h5', mode='r') as f:

f.visititems(print_dataset_name)

上記コードを実行すると、以下のようにHDFファイル内のデータセット一覧が表示される。

Geometry_data/LatitudeGeometry_data/LongitudeGeometry_data/Obs_timeGeometry_data/Sensor_zenithGeometry_data/Solar_zenithImage_data/Cloud_probabilityImage_data/Line_tai93Image_data/QA_flagImage_data/SST

上記データセットのうち、今回使用する海面水温プロダクト(SST)はImage_data/SST。変換時にはこのデータセットを指定する。

以下コマンドでHDF形式からGeoTIFFに変換する。はじめにダウンロードしたツールに実行権限を付与しておく。変換されたGeoTIFFのファイル名はGC1SG1_L2SG_SSTDQ_3001_SST.tif となる。

$ chmod u+x sgli_geo_map_linux $ ./sgli_geo_map_linux GC1SG1_L2SG_SSTDQ_3001.h5 -d Image_data/SST

SSTデータの値を摂氏(℃)に変換

SSTの値は一般的に使われる温度の単位(摂氏)ではないので、摂氏に変換する必要がある。しきさい(GCOM-C)のページにSSTデータの仕様とその変換方法が記載されている。トップページから[データを使う]>[標準プロダクト&アルゴリズム]を開き、Ver.3の海面水温を選択する。開いた画面のAttribute情報にあるSSTを開く。

この仕様によると、有効な値は0~65531で、65532~65535は陸地や雲、その他のエラーなどで水温が取得できなかった場合。SSTの値を摂氏(℃)に変換する式は以下の通り。DNがSSTの値で、Slopeは0.0012、Offsetは-10となっている。

SST[degree]=DN*Slope+Offset

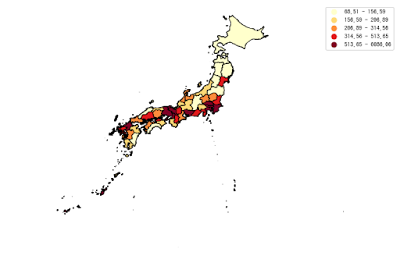

海面水温データを可視化する

ダウンロードした海面水温衛星データを、Jupyterで可視化してみる。地理空間データ用のPythonライブラリであるrasterioとEarthPyを使う。

! pip3 install rasterio # ラスター形式の地理空間データを扱うためのPythonライブラリ ! pip3 install earthpy # ラスターおよびベクター形式空間データを扱うためのPythonライブラリ import rasterio from earthpy.mask import mask_pixels from earthpy.plot import plot_bands file_path = './GC1SG1_202206100147B05610_L2SG_SSTDQ_3001_SST.tif' sst = rasterio.open(file_path) # バンド番号(1からはじまる)を指定してデータ読み込み # https://rasterio.readthedocs.io/en/latest/topics/reading.html sst_array = sst.read(1) print(sst_array.shape) # SSTの非有効値をマスクする # https://earthpy.readthedocs.io/en/latest/api/earthpy.mask.html mask_values = [65532, 65533, 65534, 65535] # マスクする値 sst_masked = mask_pixels(sst_array, sst_array, vals=mask_values) # SSTの値を摂氏(℃)に変換 slope = 0.0012 offset = -10.0 sst_deg = sst_masked * slope + offset sst_deg_min = sst_deg.min() # 最低水温 sst_deg_max = sst_deg.max() # 最高水温 # 海面水温を可視化 plot_bands(sst_deg, vmin=sst_deg_min, vmax=sst_deg_max, cmap='rainbow')

以下のような画像が表示される。陸地や雲などで有効値がない箇所は白色になっている。